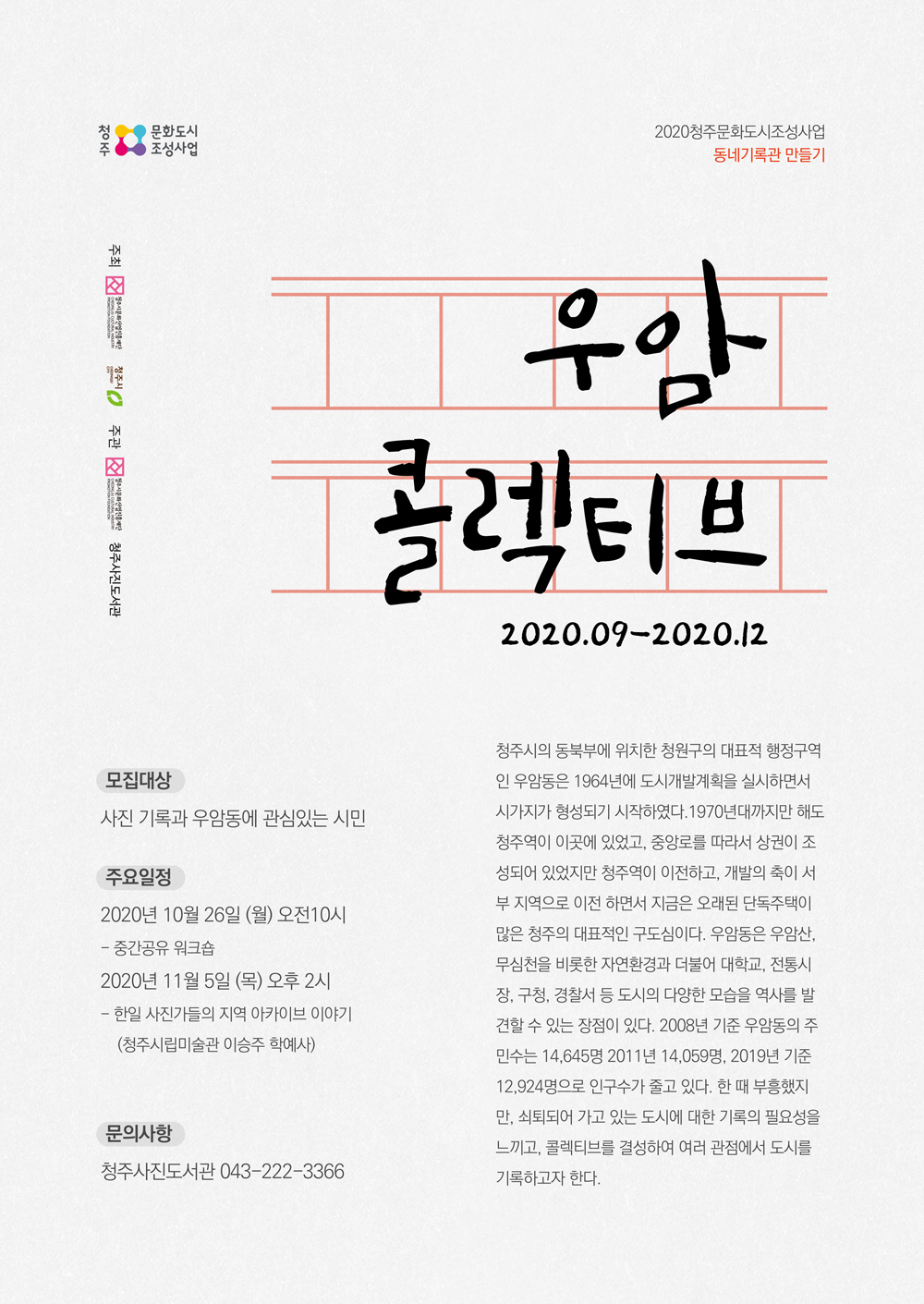

“우암-콜렉티브” 라는 이름으로 2020년 출발한 문화기획이다.

사업 초기에 “동네”와 “기록”이라는 단어를 이해하느라 시간을 보냈는데, “사진”에 집중하며 사업에 박차를 가하고 있다.

사업 계획 당시 “청주 사진 센터”를 모토로 기획서를 준비했다.

청주는 100년전쯤 생긴 사진관이 초기 사진센터의 역할을 해왔고, 50년쯤 부터 본격 사진작가 생겨 콘텐츠를 수집해왔다. 이후 사진작가협회가 생겨 조직적 사진활동을 이끌어 왔고, 2000년 이후 디지털 카메라 이슈와 함께 엄청난 사진 대중화가 이루어졌다. 최근 스마트폰 보급으로 누구나 사진작가인 시대를 살고 있다.

한국형 사진 센터라고 하면 허진호 감독의 영화 “8월의 크리스마스”가 떠오른다. 단순히 사진 촬영과 처리업을 도우는 수준이 아니다. 사진과 우리의 삶, 기록에 관한 거의 모든 접점을 영화는 잘 표현하고 있다.

지금 이러한 사진관은 몇몇 어른들의 추억일 뿐 밀레니엄 이후 출생자는 아예 알지도 못한 이야기가 되어버렸다. 최근 필름의 존재를 모르는 것은 너무 당연한 일이고, DSLR 같은 전문가형 카메라 자체를 본적이 없는 사람도 너무 쉽게 찾을 수 있는 시대이다.

“우암-콜렉티브”는 이런 시대적 사진 역할에 관심있는 사람들로 이루어진 팀 구축을 최대의 목표로 정했다. 예술가, 사진가, 시민참여자 등 다양한 참여자로 사업이 출발하였다.

사진 센터라 거창하게 불러보지만 사실 기능은 단순하다.

누군가에게 처음 사진이라는 공간이다. 카메라를 만져보고, 사진가를 알게 된다.

옛날 사진관은 그 동네 사람들이라면 한번쯤 증명 사진을 촬영할 수 밖에 없었는데, 사진관은 이유도 모른채 기억 저장소가 되고 있었다. 어떤 의미로 동네의 기억 저장소이다. 물론 폐업할 때 대부분 자료를 폐기 했을테고, 있어도 초상권 문제로 대부분 사용은 어렵겠지만 그래도 자료의 가치를 생각해 볼 때 보존 자체는 중요하다고 생각할 수 밖에 없다.

동네 사진관은 정식 교육기관은 아니다. 다만 많은 사람들은 그곳에서 카메라를 처음 빌려 사용 방법을 배우고, 자주 촬영하고 인화하며 실력을 키워나가고 어떨 때는 사진관 사장님과 구도에 대해 이야기도 해보고, 기술을 배워가기도 했었다. 이건 어떤 의미에서 생활형 교육센터로 실질 교육기관보다 어떤 의미에서 역할이 더 크다고 볼 수도 있다.

마지막으로 기성세대가 만들어 왔던 사진 문화를 발전 시키는 것이다. 사진의 매체가 필름에서 디지털로 바뀌듯, 공동체 문화가 개인주위로 변화하듯 시대의 변화에 대응할 필요가 있다. 특히 자신의 컨텐츠를 시각화 하는 지역 문화 콘텐츠시대에 사진은 좀 더 사회적 역할을 할 필요가 있다.

이런 사진관의 기능을 지금 시대에 맞게 바꿔 나가는 일을 하고자 한다.

아카이브, 라이브러리와 같은 개념을 도입해 저작권과 초상권을 반영해 자료를 모으고, 교육의 기능을 조금 더 사회적 역할로 변화하고, 사진 생태계를 유지하기 위한 네트워크를 조성하여 사진하는 사람을 만들어 나가는 것이 주요 목표이다.

다소 이상적이라 생각할 수 있겠지만 이 첫 걸음을 동네기록관으로 시작하고 싶다.

동네기록관 웹사이트

collective.holyn.com