카메라를 들고 처음 찍어본 피사체가 무엇인지 묻는다면..

집, 가족, 개인의 일상에 관한 사진은 매체가 처음 발명되었을 때부터 지금까지 사랑받았던 장르이다. 롤랑바르트는 어머니의 사진을 통해 “밝은 방” 책을 집필하기도 했다. 국내 사진책 베스트셀러 “윤미네 집”에서도 비슷한 연결고리를 찾을 수 있는데, 아버지가 딸의 일상을 꾸준하게 바라보며 특별한 가족애를 표현하기도 했다. 니콜라스 닉슨의 ‘The Brown Sisters“는 현대 사진에서 가족사진이 얼마나 큰 위상을 보여주는지 잘 드러내고 있다.

청주에서 열리는 사진 전시 중 은근히 보기 어려운 사진이 가족사진이다. 나를 이야기하고 표현하는게 예술적 행위의 기본이라 하는데, 나와 가장 많은 연결점을 가지고 있는 집과 가족이야말로 가장 나다운 사진의 소재가 아닐까 생각해본다. 여가시간을 만들어 여행을 다니며 일탈의 기록을 보여주는 것도 좋지만 우리가 소중하게 가꾸는 것들을 발견함으로 의미있는 시간을 가져보는 것이 이번 전시의 목적이다.

김정선은 본인 집에서 바라보는 반복적인 풍경을 기록해 그만의 시선으로 감정을 표현한다. 창으로 보이는 엇비슷한 풍경을 보여주지만 전부 다른 시간, 다른 창의 모습이다. 집은 그 자체로 사유의 공간이기도 하지만 이것은 의식적으로 행동하는 사람에게만 의미 있는 활동이다. 마당의 모과나무 역시 비슷한 표현으로 사진의 기록성 시간성을 보여주고 있다. 눈 덮힌 모습이 모과 같아 보이는 위트까지 드러내고 있다.

손혜린은 꽃이 있는 집, 절화 사진을 통해 자아를 표현하고 있다. 꽃이 가지고 있는 여러 가지 의미도 있겠지만 직접 식물을 구입해 감상하는 태도가 유독 눈에 띈다. 특히 조명을 설치해 촬영을 한다는 행위 자체에 더 집중해 볼 필요가 있다. 콘텐츠 생성 관점에서 가장 완벽한 사진 촬영 방법으로 자신을 가꾸면서도 일상적 취미 이상의 예술 행위로 볼 수 있다.

이애숙은 결혼으로 맺어진 새로운 가족을 담았다. 결혼은 한국에서 피가 섞이지 않은 사람이 법적으로 엮일 수 있는 방법이기도 하다. 서로 다른 세월을 살아온 사위, 그 사이에서 태어난 손녀까지 촬영하며 그들을 축복하고 있다. 어쩌면 이런 사진 한 장 한 장의 노력이 사랑을 유지 시키는 원동력이 되지 않을까 싶기도 하다. 화목한 관계를 표현하고자 적극적으로 노력하는 가족의 모습이 너무나도 아름답다.

이재복은 학교가는 길이라는 주제로 본인의 자녀들의 등교하는 모습을 촬영했다. 아빠와 함께하는 등교 장면으로 매일 촬영된 이 사진을 다른 공간에 있는 여러 가족들이 시간에 맞춰 기다리고 있다. 때때로 아이들은 촬영하고 싶지 않기도 하지만 누군가 자신들의 얼굴을 기다린다는 것을 알고 있다. 서로의 일상을 적절히 공유하는 방법으로 시작된 사진이 이젠 하나의 작업이 될 만큼 양이 많아졌다.

이진이는 고향에 계신 어머니를 기록하고 있다. 본인과 똑같이 닮은 어머니를 뷰파인더로 볼 때는 어떤 기분이 들까? 주말에 가족들이 찾아와도 일에 분주하신 어머니의 모습이 인상적이다. 특이점으로 어머니는 사진 촬영을 매우 꺼려 하신다는 점이다. 그럼에도 보는 사람들은 너무 아름답다고 말하는 이 사진들을 전시장으로 옮겨 모녀관계를 작가와 모델로 변화시켜본다.

홍덕은은 본인의 연구실에서 기르는 반려 식물들을 촬영했다. 집은 생활하는 공간으로 사실상 편집되기 어려운 환경이다. 아이러니하게도 온전한 독립공간으로 작업실이 편안하기 마련이다. 이곳에서 매일 가꾸고 돌보는 식물들을 장기간 기록했다는 점이 인상적이다. 작가는 사진의 주제를 오피스 플랜트(Office Plants)라 말하지만 몇몇 사진은 에드워드 웨스턴 “Still Life”의 콘스트라스트가 떠오르기도 하고, 요셒 수덱의 “Labyrinths”가 생각나기도 한다. 일몰 시간에 촬영된 흑백 이미지가 컬러보다 더 생생하게 다가온다.

사진의 기본은 사랑이다. 피사체에 대한 마음의 시선이 없다면 좋은 사진은 나올 수가 없다. 무언가를 사랑한다는 게 어려운 시대에 살고 있다. 부모님을 사랑하는 것도 표현하지 못하고, 자녀들을 사랑한다고 하지만 이 역시 제대로 전달되지 않는다. 부부도 크게 다르지 않고, 친구를 사랑하는 것도 그리 간단하지 않다. 어쩌면 사진은 사랑을 드러내는 가장 편안한 도구가 아닐까 질문해본다.

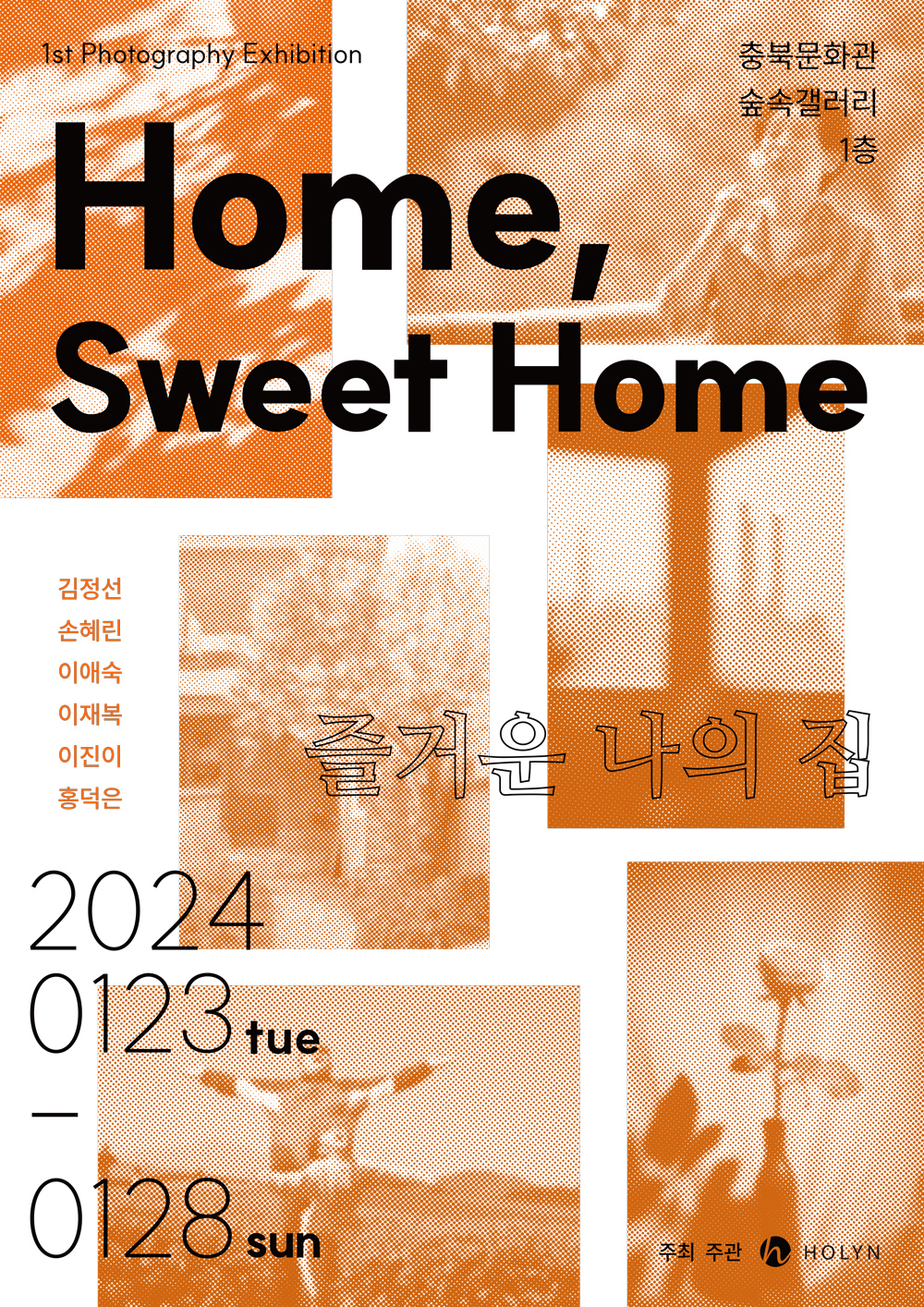

2024년 1월 23일 – 1월 28일

충북문화관

참여작가

김정선, 손혜린, 이애숙, 이재복, 이진이, 홍덕은